<私達、ひかれないよね!?→マレーシアの交通事情に慣れない理由>マレーシア教育移住日記[#9]

我が家はマレーシアに移住当初、車を持っておらず移動はタクシーか徒歩が基本でした。

そんなマレーシアの徒歩移動中に問題となるのが、「横断歩道」の渡り方についてです。

日本では、歩行者用信号機があるのが当たり前ですが、マレーシアには歩行者用信号機がない交差点が少なくありません。

また、歩行者用信号機があったとしても、壊れていてボタンを何度押しても真っ暗なままだったり、違う方向の信号機の色が変わるなんて状態の物もよくあります。

こうなると、信号機に頼らず横断するしかないのですが、車社会のマレーシアでは車通りが多くなかなか渡れないのです。

では、どのようにして2車線以上ある道路を横断するのでしょう?

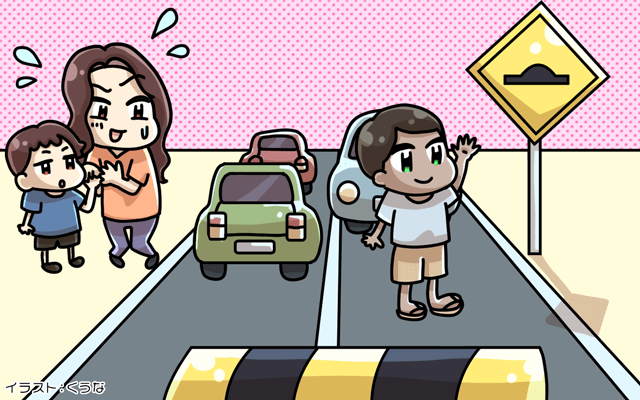

とある日、なかなか車が途切れることのない道路で子どもを連れて長い間待っていると、マレーシア人男性が来ました。

彼は、臆することなく右手をさっとあげて走っている車を止め、車と車の合間を颯爽と横断して行きました。

「みんなで渡れば怖くない」日本とは異なり、一人でも堂々と車を止めながらさっと渡ることに慣れているマレーシア人。

偶然見かけた彼だけかと思いきや、結構よくある光景なのです。

そんなマレーシアで、事故防止策なのか生活道路によくある標識が、「前方にボンゴルがありますよ」のサインです。

ボンゴルとは、車がスピードを落とすように道路を盛り上げたハンプ(バンプ)のようなものです。

「道路に凸がありますよ、注意してください。」という注意を促す標識で、標識に気づかず、スピードを落とさないと車が気持ち悪いほど跳ね上がります。

住宅道路などの横断する人が多い場所ではこのボンゴルサインで車が減速するので、信号機がなくても比較的安全に道路を横断しやすくなっているんです。

日本にも、交通事故防止策にこのボンゴルが路地などに導入されたらかなりの交通事故が減少するのではないかと思いつつ、今日も勇気を出してマレーシアの道路を渡っています。

さて次回は、マレーシアの学校で授業中に一部の生徒がゾロゾロ連れ出される理由をご紹介します。

今回の記事で気になる道路の渡り方ですが、歩行者が道路を渡る場所【横断歩道は英語で何て言う?】も記事でチェックしよう!